Di zaman kemajuan teknologi digital saat ini, tidak ada satu pun sudut dunia yang luput dari pengaruh, perubahan, dan efek disrupsi teknologi. Budaya digital tengah mengukuhkan eksistensinya di tengah kemajuan peradaban manusia abad ini hingga mencapai level ”Revolusi Industri 4.0”.

Ini berarti kita masuk dalam sebuah era lompatan teknologi yang dialami spesies manusia. Mirip seperti era penemuan huruf dan tulisan di abad pramodern, penemuan mesin uap di era Abad Pertengahan (1500-an), hingga penemuan teknologi semikonditor pada era 1990-an. Ini konsekuensi dari proses belajar manusia yang sepanjang masa.

Namun, ancaman dehumanisasi senantiasa mengintai dalam setiap produk budaya ilmu dan teknologi yang mengedepankan kecanggihan tersebut.

Portal Statista yang menyediakan data global menyebutkan per Juli 2018, lebih dari 4,1 miliar penduduk dunia aktif menggunakan internet. Jika saat ini total penduduk dunia adalah 7,6 miliar, berarti lebih dari separuh (54 persen) penduduk dunia selalu terhubung dengan internet. Dari jumlah tersebut, 3,3 miliar adalah pengguna media sosial. Gawai (smartphone dan sejenisnya) menjadi perangkat yang dominan digunakan untuk mengakses internet.

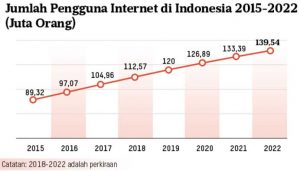

Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan riset versi Statista pada 2017 mencapai 104,96 juta pengguna atau sebanyak 40 persen. Indonesia berada di urutan ke-5 terbanyak dalam penggunaan internet setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brasil. Hingga 2022, pengguna internet di Indonesia ini diperkirakan bertambah 33 persen menjadi 139,54 juta pengguna.

Angka versi Statista ini lebih sedikit ketimbang jumlah pengguna yang dilansir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Hasil survei APJII 2017 menyebutkan, orang Indonesia yang menggunakan internet sebanyak 143,26 juta pengguna atau 54,68 persen dari populasi Indonesia (Kompas, 23/9/2018). Dari jumlah tersebut, pengguna internet terbesar adalah kelompok usia 13-18 tahun yang mencapai 75,5 persen.

Karena interaksinya dengan teknologi digital, masyarakat bisa dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu digital native, digital nomad, dan digital monk. Generasi milenial dan generasi Z bisa disebut sebagai digital native. Bahkan, generasi Z sejak lahir sudah mengonsumsi informasi di internet lewat gawai yang disodorkan kepadanya.

Sebutan digital nomad bisa dilekatkan pada orang-orang yang tidak terlalu fasih dalam penggunaan teknologi. Sementara digital monk diperuntukkan bagi orang-orang yang memang berjarak dari teknologi.

Perilaku berubah

Teknologi terbukti mengubah perilaku dan gaya hidup manusia akibat kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Di berbagai mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsi, pekerjaan mengalami efisiensi dan penyederhanaan karena otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan. Bahkan, lanskap pekerjaan secara mondial pun kian berubah karena disrupsi teknologi.

Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyebutkan perkembangan teknologi saat ini akan berdampak pada hilangnya 7,1 juta pekerjaan di dunia selama periode 2015-2020. Sementara bidang pekerjaan yang tercipta hanya sekitar 2 juta pekerjaan. Jenis pekerjaan yang hilang lebih banyak terkait pekerjaan rutin yang sifatnya klerikal dan administrasi. Sementara pekerjaan baru didominasi oleh kegiatan bisnis keuangan.

Di bidang informasi, koneksi dengan internet selain menyebabkan setiap manusia menjadi semakin dekat, informasi yang tersedia pun begitu banyak dan cepat berubah. Teknologi informasi menunjangnya bergerak dari sistem jaringan nirkabel 2G hingga kini menyongsong 5G.

Dari semula 2G hanya bisa mengirim berita teks hingga kini bisa mengirim foto, video, dan realitas virtual (VR/AR). Sistem 5G yang akan datang ini diyakini bisa menampung data dengan kapasitas 1.000 kali lipat dan 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan sistem 4G. Kini tak lagi mahal untuk berhubungan dengan kerabat di seluruh penjuru dunia sepanjang ada sinyal internet.

Demikian pula, informasi tentang rupa bumi, wajah kota, jalan raya, lalu lintas, bahkan rumah kita sendiri sudah terekam dan terwadahi dalam platform digital. Jejak digital setiap orang dengan mudah ditelusuri dan dalam hal tertentu dipermainkan sebagai satu komoditas.

Informasi kini tidak lagi menjadi domain dan milik lembaga media. Informasi bergerak cair melampaui dinding-dinding lembaga media dan hinggap dari satu titik individu ke individu lain. Era produksi dan konsumsi informasi telah tercampur sehingga menyebabkan semua pihak bisa memproduksi informasi sekaligus menyerapnya.

Dalam satu titik, hal ini acap kali menyebabkan kebingungan dan hilangnya orientasi publik akibat terpapar kabar bohong (hoaks).

Kapitalisasi finansial

Teknologi telah membawa masyarakat global bertransformasi menjadi masyarakat yang terkadang lebih ”produktif”. Teknologi mendorong umat manusia berkompetisi dan mengakumulasi aset finansialnya sebanyak mungkin. Disrupsi teknologi melahirkan dorongan mengumpulkan uang sebesar mungkin melalui platform digital.

Layanan berbasis teknologi tidak lagi bebas dari aspek komersial. Sebagai gambaran, layanan jejaring sosial Facebook yang didirikan pada 2004 bisa menghasilkan pendapatan yang menggurita.

Sejak 2007, Facebook memperoleh pendapatan dari iklan. Pendapatan bersih yang mereka bukukan dua tahun setelahnya tercatat sebesar 229 juta dollar Amerika Serikat. Dengan inovasi yang terus-menerus dilakukan, Facebook kini menghasilkan pendapatan bersih yang meningkat menjadi 15,9 miliar dollar AS (2017). Sebagian besar pendapatan Facebook yang kini memiliki pengguna aktif lebih dari 1,7 miliar orang per bulan ini berasal dari iklan yang kemudian meluas menjadi e-dagang dan pemasaran dalam jaringan.

Akumulasi finansial juga ditunjukkan oleh entrepreneur-entrepreneur sukses berbasis teknologi lain, seperti Steve Jobs (Apple), Jeff Bezos (Amazon), dan Jack Ma (Alibaba). Di dalam negeri ada Nadiem Makarim (Go-Jek) dan Achmad Zaky (Bukalapak).

Orang-orang ini membuktikan bahwa siapa yang menguasai teknologi akan menguasai ekonomi dunia. Selanjutnya, kegiatan ekonomi bergerak mengikuti perkembangan sosial.

Sisi gelap

Meski demikian, transformasi teknologi tidak hanya membawa kemajuan dan modernitas. Transformasi juga memiliki sisi-sisi gelap dan menyimpan paradoks-paradoks, bahkan hal-hal yang bersifat anomali.

Jejaring sosial berbasis internet, misalnya, pada saat yang sama tidak saja mendekatkan individu-individu yang berjauhan dalam arti jarak. Ia juga merenggangkan dan menjauhkan yang semula dekat.

Contoh lain, penggunaan gawai dan internet yang berlebihan menjadi candu yang berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti perilaku agresif. Sampai-sampai, Organisasai Kesehatan Dunia (WHO) pada Juni lalu menyatakan kecanduan main gim pada perangkat elektronik sebagai gangguan kesehatan jiwa yang disebut gangguan permainan (gaming disorder). Gangguan kesehatan mental jenis ini masuk dalam International Classification of Diseases (ICD) edisi ke-11.

Di tingkat individu, eksternalitas dari penetrasi teknologi ini tidak saja mengenai ranah mental dan perilaku, tetapi juga ranah kognitif, yaitu mengganggu keseimbangan pikiran dan kemampuan berpikir. Derasnya arus informasi di dunia maya tidak sebanding dengan waktu yang tersedia sehingga manusia tidak memiliki cukup waktu untuk mencerna dan memahami informasi dengan baik.

Derasnya arus informasi dunia maya tidak sebanding dengan waktu yang tersedia bagi seorang manusia untuk mencerna informasi.

Akibatnya, penghuni dunia maya melumat begitu saja informasi yang diterimanya. Kegaduhan mudah muncul dan kebencian mudah dipicu. Begitu pula dengan kemarahan yang mudah tersulut. Dunia maya yang didominasi media sosial menjadi semacam ruang gaung (echo chamber) tempat seseorang terus-menerus berteriak tetapi pada dasarnya yang didengarnya hanya suaranya sendiri.

Eksternalitas teknologi ini tidak hanya menimpa individu per individu yang terkoneksi dengan internet. Lebih dari itu juga mengancam kehidupan banyak umat manusia.

Laporan WEF belum lama ini mengungkap fakta mengenai penggunaan baterai yang terdapat di telepon pintar harus dibayar dengan biaya yang sangat mahal dari sisi kemanusiaan. Tidak banyak yang menyadari baterai yang terdapat di perangkat elektronik, seperti telepon genggam, komputer jinjing, atau mobil listrik, dihasilkan dari penambangan kobalt (Co) yang mempekerjakan anak di bawah umur.

Kobalt adalah elemen utama yang terdapat di dalam baterai perangkat elektronik. Sebanyak dua pertiga produksi kobalt berasal dari salah satu negara termiskin dan paling tak stabil di dunia, yaitu Republik Demokratik Kongo. Pertambangan kobalt di negara ini telah menghidupi sekitar 200.000 rakyat Kongo. Namun, mereka bekerja dalam kondisi yang sangat membahayakan.

Aktivis di Kongo menyebutkan terdapat sekitar 10.000 anak yang bekerja di penambangan kobalt Kongo, yang usianya sekitar 8 tahun. Mereka memperoleh bayaran sebesar 2 dollar per hari yang diperoleh selama bertahun-tahun meskipun harga kobalt telah meningkat tiga kali lipat sejak 2016.

Kondisi penambangan ini dianggap membahayakan karena paparan kobalt bisa memicu risiko cacat sejak lahir. Selain itu, penambangan ini juga telah meyebabkan kerusakan lingkungan hidup.

Ke depan, pada 2030 diperkirakan akan ada 125 juta mobil listrik di jalanan di seluruh dunia. Untuk setiap satu mobil akan diperlukan sekitar 8 kilogram kobalt di dalam baterainya. Selain itu, pada 2030 tersebut akan ada 11 juta ton buangan baterai yang akan memengaruhi lingkungan.

Sebagai informasi, belum ada teknologi yang mampu mengurai efek beracun dan radiasi dari baterai bekas pakai, terutama yang kini paling banyak dipakai, yaitu yang berbahan dasar Lithium-ion. Teknologi daur ulang baterai yang efektif diperkirakan juga belum akan ditemukan dalam satu dekade ke depan. Padahal, hanya dengan mendaur ulang bahan baterai listrik, permintaan kobalt dapat dikurangi dan risiko pencemaran lingkungan semakin berkurang.

Membaca yang tersembunyi

Tentu tidak ada yang salah dalam mengakumulasi kapital finansial semaksimal mungkin melalui teknologi. Namun, beragam dampak eksternal teknologi telah mendegradasi kualitas hidup dan hak-hak dasar manusia. Dari logika itulah muncul istilah dehumanisasi yang membayangi transformasi teknologi.

Dehumanisasi akibat perkembangan teknologi menjadi benang merah yang menjadi perhatian dalam Simposium Internasional Ilmu-ilmu Sosial yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada pada 4-5 September 2018.

Di era teknologi masa kini, banyak hal yang berkembang di luar kendali manusia. Padahal, teknologi harusnya tidak destruktif terhadap kemanusiaan. Kasus penambangan kobalt yang melibatkan anak di bawah umur menjadi contoh buruk teknologi yang justru menciptakan masalah kemanusiaan.

Kehadiran teknologi seharusnya bisa semakin memanusiakan manusia. Untuk itu, peran ilmu-ilmu sosial diharapkan dapat membaca dan mengungkap sisi-sisi gelap teknologi (hidden transcripts) untuk kemudian memberi solusi atas permasalahan yang muncul.

Sisi-sisi gelap teknologi itu bisa berupa apa saja. Bisa terkait dengan isu lingkungan hidup, isu penyakit dan kesehatan mental, isu kesenjangan dan kaum minoritas, isu pemborosan energi, atau bahkan isu terkait perang.

Kajian-kajian ilmu sosial harus terus dikembangkan tidak saja untuk melihat aspek positif dari transformasi teknologi, tetapi juga mengungkap sisi-sisi gelapnya. Seperti halnya dulu pada awal masa Revolusi Industri di Eropa muncul pemikiran-pemikiran besar, antara lain pemikiran tentang agama sebagai candu (Karl Marx, 1843), kajian mengenai histeria (Sigmund Freud, 1895), atau kajian tentang fenomena bunuh diri (Durkheim, 1897). Bukan tidak mungkin akan muncul pemikiran-pemikiran besar era Revolusi Industri 4.0.

Referensi: Gianie, Kompas, 7 Oktober 2018